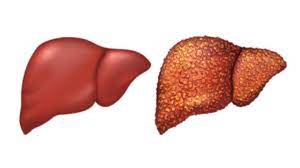

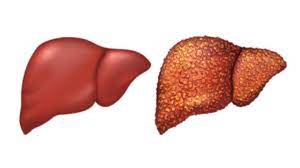

La cirrhose du foie correspond au stade ultime des maladies chroniques du foie. Son origine est virale, médicamenteuse ou alcoolique. Sur le plan clinique, elle correspond à une cicatrice fibreuse (fibrose) très évoluée et assez souvent irréversible, qui désorganise le fonctionnement du foie. Découvrez ses symptômes, son traitement et ses complications.

Qu’est-ce qu’une cirrhose du foie ?

Une cirrhose est une maladie diffuse, chronique et irréversible du foie dont la définition est anatomique, avec l’association de trois types de lésions :

- Une atteinte des cellules du foie (cellules hépatiques) ;

- Une fibrose ;

- Des nodules de régénération où des cellules hépatiques essayent de fonctionner, mais elles rencontrent de grandes difficultés, car la disposition architecturale des nouvelles cellules n’est pas conforme à leurs fonctions.

Selon la taille des nodules, on distingue les cirrhoses micronodulaires et macronodulaires.

Causes et facteurs de risque

L’alcool et les hépatites virales

Les causes de cirrhoses sont nombreuses : l’alcool et l’hépatite virale sont néanmoins responsables de 90 % des cirrhoses.

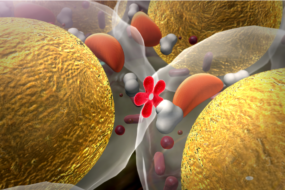

En France, l’alcoolisme est responsable d’environ 50 % des cirrhoses. La quantité d’alcool et la durée d’intoxication nécessaires pour provoquer une cirrhose semblent assez variables selon les individus. La cirrhose alcoolique est habituellement précédée d’une période de latence qui ne se traduit que par un foie augmenté de volume, à cause d’une surcharge en graisses (stéatose hépatique). Cette surcharge peut régresser totalement si l’intoxication est interrompue. Il s’agit en général d’une cirrhose micronodulaire ;

- Les hépatites virales, surtout B et C chroniques, peuvent se compliquer de cirrhoses.

- Les autres causes de cirrhoses

- Les hépatites médicamenteuses ou toxiques ;

- Une obstruction biliaire prolongée ;

- L’hémochromatose primitive est une affection génétique liée à un défaut de régulation de l’absorption intestinale du fer qui se fait de façon excessive :

- Le fer s’accumule dans les tissus et notamment dans le foie où, à la longue, il provoque une fibrose puis une cirrhose. Cette atteinte du foie est assez longtemps bien tolérée et le contraste entre le gros foie et le peu de signes biologiques est évocateur.

- La maladie est 10 fois plus fréquente chez l’homme que chez la femme (du fait de la déperdition de fer lors des menstruations) et est reconnue vers 40-60 ans. Les autres signes cliniques de la maladie sont les témoins des dépôts de fer dans les différents organes : la peau (pigmentation cutanée), le pancréas (diabète), le cœur (insuffisance cardiaque), les gonades (déficit gonadique).

- L’examen de sang confirme le diagnostic (augmentation du taux de fer sérique ou hypersidérémie, saturation de la transferrine). Le traitement consiste essentiellement en des saignées répétées qui entraînent la diminution des dépôts de fer dans les tissus. Il existe également la possibilité d’administration d’un agent dit chélateur du fer qui contient une substance qui se lie au fer et entraîne ainsi son excrétion par voie fécale/urinaire. Il existe des hémochromatoses secondaires liées à des transfusions répétées (apport important de fer), des anémies hémolytiques chroniques, une cirrhose alcoolique, une anastomose porto-cave.

Les symptômes en début de cirrhose : le stade compensé

C’est le premier stade de la maladie, qui est asymptomatique. Son évolution est silencieuse et le diagnostic est réalisé alors que le patient consulte son médecin pour un autre motif.

Il n’y a pas de symptôme pendant longtemps. Cependant, il existe parfois une fatigue, une perte d’appétit, un amaigrissement…A la palpation, le foie est souvent augmenté de volume, mais surtout il présente une consistance ferme ou dure avec un bord inférieur “tranchant”. Il est en général indolore.

Les symptômes de complications : le stade décompensé

Comme elle est silencieuse au début, il arrive que la maladie ne soit pas découverte tout de suite. Par conséquent, la cirrhose évolue au deuxième stade : le stade décompensé.

D’autres symptômes de complication peuvent déjà être notés :

- Sang dans les selles, vomissements sanglants, dilatation de l’abdomen ;

- Des signes traduisant la défaillance du foie : léger ictère des conjonctives, angiomes stellaires, érythrose palmaire (rougeur au niveau de la paume de la main), flapping tremor (tremblement des mains), etc. ;

- Des signes traduisant une hypertension de la veine porte : splénomégalie (augmentation du volume de la rate), circulation collatérale abdominale.

Evolution de la cirrhose : les conséquences pour la santé

Les complications possibles sont nombreuses :

- L’ascite est la complication la plus fréquente. Elle peut s’installer rapidement ou progressivement. C’est un épanchement liquidien dans la cavité péritonéale qui se traduit lorsqu’il est important par la distension mate de l’abdomen. Le liquide est clair, de couleur jaune pâle ;

L’ascite s’accompagne d’une diminution de la diurèse et d’œdèmes des membres inférieurs. A un stade avancé, des anomalies hydroélectrolytiques apparaissent : baisses du sodium, du potassium et de l’azote dans le sang.

- Les ictères sont également une complication fréquente. Il y a augmentation de la bilirubine libre et conjuguée dans le sang. C’est un ictère mixte ;

- Les infections sont très fréquentes et s’expliquent par la diminution des systèmes de défense anti-bactérienne ;

- Il existe souvent une fièvre modérée dans les cirrhoses dont l’origine est mal connue ;

- Les hémorragies digestives (hématémèses, méléna) sont des complications fréquentes et graves. Elles relèvent de trois grandes causes : rupture de varice œsophagienne, ulcère gastroduodénal, gastrite hémorragique. Le diagnostic de la lésion qui saigne doit être fait en urgence grâce à la fibroscopie. Les troubles de la coagulation favorisent ces hémorragies ;

- Le cancer primitif du foie (hépatome) est une complication grave de la cirrhose. Différents symptômes permettent de suspecter l’apparition du cancer : fièvre, douleurs de l’hypochondre droit (flanc droit), ictère très foncé, hémorragie digestive, augmentation des phosphatases alcalines, augmentation des alpha-2-globulines et de l’alpha-fœtoprotéine. Le diagnostic est affirmé par l’échographie, la tomodensitométrie et l’artériographie sélective ;

- L’encéphalopathie hépatique peut être spontanée ou provoquée par une cause précise (infection, hémorragie digestive, sédatifs, diurétiques, etc.). Le degré de l’encéphalopathie est variable, de même que son évolution. Elle associe un “flapping tremor” (secousses musculaires brusques et brèves), une odeur particulière de l’haleine (fœtor hepaticus), des signes pyramidaux (Babinski bilatéral) et des signes extra-pyramidaux (hypertonie et roue dentée).

Traitement de la cirrhose

Il n’existe aucun traitement curatif de la cirrhose. Le traitement se limite :

- Sevrage absolu en boissons alcoolisées ;

- Diurétiques (spironolactone) ;

- Traitement symptomatique des complications.

Depuis 2015, il est possible de traiter les patients ayant une cirrhose (même décompensée) due à une hépatite C avec des médicaments antiviraux d’action directe, les taux de réponse étant supérieurs à 83 %.

Une bonne hygiène de vie est également essentielle pour rester en bonne santé général. Il convient de ne pas fumer, pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée (en veillant à avoir un apport suffisant en calcium, la cirrhose pouvant être un facteur de risque d’ostéoporose) mais aussi en luttant contre un éventuel surpoids.

La greffe de foie

La transplantation hépatique est un traitement réservé dans certains centres spécialisés aux maladies chroniques du foie arrivées à un stade évolué.

Les principales indications de cette chirurgie lourde sont :

- Chez l’enfant, les atrésies (malformation congénitale) des voies biliaires ;

- Chez l’adulte : la cirrhose biliaire primitive, la cholangite sclérosante primitive, certains cas d’hépatite chronique B ou C, les cirrhoses avec insuffisance hépatocellulaire sévère, certaines tumeurs primitives du foie et des maladies métaboliques rares (maladie de Wilson, déficit en alpha-1-antitrypsine, maladies de surcharge).

Après la transplantation, un traitement immunosuppresseur (corticoïdes, ciclosporine, azathioprine) est nécessaire.

Peut-on guérir de la cirrhose du foie ?

Une fois installée, la maladie est irréversible et définitive. Elle peut rester stable ou évoluer. Les contours du foie deviennent alors irréguliers et durs. Des complications pour la santé peuvent apparaître. Néanmoins, il est aujourd’hui possible de stopper l’aggravation de la maladie, surtout si la prise en charge médicale est précoce.

Toutefois, le pronostic est dépendant de certains facteurs :

- L’origine de la maladie ;

- Son niveau de gravité ;

- La réaction au traitement ;

- La présence d’autres pathologies ;

- La présence de complications.

La guérison totale est impossible. Néanmoins, le patient peut vivre plusieurs années avec une cirrhose du foie.