La poliomyélite est une maladie virale contagieuse. Le plus souvent, l’infection passe inaperçue. Mais, dans 0,5 % des cas, elle provoque des paralysies irréversibles invalidantes parfois mortelles. Jusqu’à ce que des vaccins soient mis au point et largement diffusés dans les années 60, la poliomyélite provoquait chaque année 500 000 nouveaux cas mondiaux de paralysies définitives, le plus souvent chez des jeunes enfants. Après la détection du virus de la poliomyélite à Londres, c’est au tour des États-Unis. Point de situation.

Qu’est-ce que la poliomyélite ?

La poliomyélite est une maladie infectieuse, très contagieuse. Elle est due au virus “poliovirus” qui s’attaque au système nerveux. La prolifération du virus entraîne la destruction des fibres nerveuses. Elle peut entraîner une paralysie totale. Cette maladie touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Dans une grande majorité des cas (95%), l’infection passe inaperçue. Dans 1 cas sur 200, l’infection est responsable de symptômes graves. Chez l’enfant la poliomyélite est appelée maladie de Heine-Medin. Chez l’adulte, on parle de paralysie spinale aiguë.

“L’un des plus terribles fléaux de l’enfance”, selon l’Institut Pasteur

Quand ont débuté les épidémies de polio ? Où ? Nous ignorons encore les réponses. D’après l’Association Polio France, des égyptologues anglais auraient retrouvé des traces de cette infection sur une momie datant de 3 400 ans avant J.C.

Toutefois, ce n’est qu’en 1840 que l’intérêt porté à la polio est officiel, par un médecin orthopédiste allemand : Jacob Heine. Cinquante ans plus tard, c’est un pédiatre suédois, Karl Oscar Medin, qui commence à décrire les différents symptômes observés durant une épidémie. C’est pourquoi la poliomyélite était autrefois nommée “maladie de Heine-Medin“.

Entre 1900 et 1925, la polio alors connue sous le nom de “paralysie infantile” touche énormément d’enfants, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Les jeunes adultes et les adultes seront également touchés par la suite, dont les conséquences seront plus graves pour ces derniers.

D’après l’Institut Pasteur, avant l’ère vaccinale, la poliomyélite touchait plus de 600 000 enfants dans le monde. Cette infection était considérée comme l’un des plus terribles fléaux de l’enfance. Dans les années 80, la polio concernait encore plusieurs centaines de milliers d’enfants dans le monde. C’est pourquoi l’OMS a décidé de mettre en place l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Ce programme repose sur deux point essentiels : la surveillance des cas et la vaccination de tous les enfants dans le monde.

Symptômes de la poliomyélite

Selon l’Institut Pasteur, la maladie se manifeste par un syndrome grippal :

D’autres symptômes peuvent survenir :

- Vomissements ;

- Raideur de la nuque ;

- Douleurs des membres ;

- Dans 1 cas sur 200, paralysies irréversibles ;

- Paralysies résiduelles ;

- Atrophies des muscles ;

- Arrêt de développement des os.

Transmission de la poliomyélite

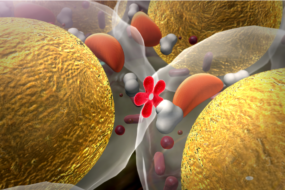

Le poliovirus se multiplie dans la muqueuse pharyngée et dans l’intestin grêle. On peut le retrouver dans la gorge et dans les selles. La transmission de la maladie est exclusivement interhumaine et s’effectue essentiellement par voie féco-orale en particulier par l’intermédiaire d’eau souillée ou d’aliments contaminés par les selles.

Durée d’incubation de la poliomyélite

Le temps d’incubation peut aller de 9 à 12 jours jusqu’à l’apparition des premiers signes. Les personnes infectées peuvent transmettre l’infection tant que le virus persiste dans la gorge (pendant environ 7 jours), et dans les excréments (pendant 3 à 6 semaines, voir plus).

Diagnostic de la poliomyélite

Les formes paralytiques sont rapidement évoquées devant les symptômes du patient. Le diagnostic est confirmé par des prélèvements de la gorge, de matières fécales ou grâce à la ponction lombaire. Le médecin peut également demander une prise de sang qui met en évidence la présence d’anticorps spécifiques dans le sang du malade.

Prévention de la poliomyélite : la vaccination

Comme il n’existe pas de traitement, la prévention est la seule option pour préserver notre santé et éviter de contracter la polio. Le vaccin antipoliomyélitique, administré à plusieurs reprises, confère à l’enfant une protection à vie.

Schéma vaccinal de la poliomyélite

Vaccination avec un vaccin combiné comportant la valence D : une dose à l’âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois suivie d’une dose de rappel à 11 mois.

Rappels ultérieurs :

- à 6 ans : une dose de vaccin DTCaPolio ;

- entre 11 et 13 ans : une dose de vaccin dTcaPolio ;

- à 25 ans : une dose de dTcaPolio, ou, si la personne a reçu une dose de vaccin coquelucheux depuis moins de 5 ans, une dose de dTPolio ;

- à 45 ans : une dose de dTPolio ;

- à 65 ans : une dose de dTPolio ;

- à 75 ans, 85 ans, etc. (intervalle de dix ans au-delà de 65 ans) : une dose de dTPolio.

Le vaccin contre la poliomyélite

Il existe deux types de vaccins contre cette infection.

Le vaccin Poliomyélitique Inactivé Injectable (VPI)

Un Vaccin Poliomyélitique Inactivé Injectable (VPI) développé par Jonas Salk dans les années 50, contenant les trois sérotypes de virus inactivés et qui induit une protection due à une bonne immunité générale. Ce vaccin nécessitant plusieurs injections et des rappels réguliers, il doit être utilisé dans des conditions d’asepsie contrôlées. Il est totalement sûr, mais son coût a longtemps limité sa diffusion à certains pays développés, comme la France. Il est depuis quelques années utilisé dans de nombreux autres pays.

Le vaccin Poliomyélitique Oral (VPO)

Un Vaccin Poliomyélitique Oral (VPO) a été développé par Albert Sabin, également dans les années 50. Le VP0 contient les trois sérotypes de virus vivants, atténués à la suite de mutations.

Ce vaccin possède de multiples avantages ce qui explique qu’il ait été jusqu’à maintenant l’outil privilégié du programme d’éradication : il est facile à utiliser car il ne nécessite pas d’injection, il confère rapidement une bonne immunité générale et une immunité locale au niveau de l’intestin, réduisant par conséquent la transmission du poliovirus sauvage (ce que fait bien moins efficacement le VPI). Le VPO est de plus d’un coût très abordable.Ses principaux inconvénients sont sa mauvaise conservation aux températures ambiantes et son instabilité génétique, cause possible de cas extrêmement rares de « poliomyélite paralytique associée au vaccin » apparaissant quelques jours après la vaccination chez les sujets vaccinés ou leurs proches non vaccinés.